先月の投稿で『順調です』と書きましたがウソでした、、。

2024.7.18

修士論文が難航しています。

アントレプレナーシップ(起業家精神)と事業承継の

内容はどうしても、研究したいのですが難航しています。

私の強みとして、青年部の部長を経験しているので

そこを中心に後継経営者が青年部にはいる事への

有用性などで、書こうかと現在は思っています。

ただアンケートを100以上取らないとダメなのでまずは

そこをどうするのか。

またアンケート項目を、私が0から考るのではなく先行研究

から取って来ないとダメなようです。

昨日のゼミでアントレプレナーシップに限定すると起業する

前後の行動も入るので、『後継経営者に必要な資質』的なもの

に変更するかもです。

私の仕事自体が『大人の学び直し』的な要素が強いのですが

大学院(MBA)だと、学びを通り越して研究者的な要素が強く

なっています。

経営者向けの『学び直し』のお仕事をさせて頂いているので

私自身もしっかり大学院で、学び直しをさせて頂いております。

それにしても大阪公立大学院(旧・大阪市立大学院)とあって

本当に大変です。

大阪公立大学・経済学部の偏差値は66~70なのですね。

私の学士号、帝京大学・文学部の偏差値は、46~59となっているようで

そりゃ手こずるのも仕方がないと、自分に言い聞かせています、、。

※グロービス経営大学院などでは修士論文は必要ないんですね。

講師の方で『MBA』と書かれている方が最近多く、お聞きすると

グロービズだと言われる方がおられます。

グロービズは学費が2年で、325万くらいするようです。

大阪公立大学院だと2年で、135万くらいです。

修士論文がないと、かなり楽ですね。

修士論文が難航しています。

アントレプレナーシップ(起業家精神)と事業承継の

内容はどうしても、研究したいのですが難航しています。

私の強みとして、青年部の部長を経験しているので

そこを中心に後継経営者が青年部にはいる事への

有用性などで、書こうかと現在は思っています。

ただアンケートを100以上取らないとダメなのでまずは

そこをどうするのか。

またアンケート項目を、私が0から考るのではなく先行研究

から取って来ないとダメなようです。

昨日のゼミでアントレプレナーシップに限定すると起業する

前後の行動も入るので、『後継経営者に必要な資質』的なもの

に変更するかもです。

私の仕事自体が『大人の学び直し』的な要素が強いのですが

大学院(MBA)だと、学びを通り越して研究者的な要素が強く

なっています。

経営者向けの『学び直し』のお仕事をさせて頂いているので

私自身もしっかり大学院で、学び直しをさせて頂いております。

それにしても大阪公立大学院(旧・大阪市立大学院)とあって

本当に大変です。

大阪公立大学・経済学部の偏差値は66~70なのですね。

私の学士号、帝京大学・文学部の偏差値は、46~59となっているようで

そりゃ手こずるのも仕方がないと、自分に言い聞かせています、、。

※グロービス経営大学院などでは修士論文は必要ないんですね。

講師の方で『MBA』と書かれている方が最近多く、お聞きすると

グロービズだと言われる方がおられます。

グロービズは学費が2年で、325万くらいするようです。

大阪公立大学院だと2年で、135万くらいです。

修士論文がないと、かなり楽ですね。

Posted by yorozuya at

11:50

│MBA経済学修士への道

修士論文の大枠が出来つつあります

2024.6.19

修士論文の骨子がまだ決まらず、かなり出遅れて

おりましたが、ようやく大枠が見えてきました。

事業承継・アントレプレナーは研究したいので変更はない

のですが着地点を、二世経営者以降の経営者が青年部に

入る有用性を考える内容にしました。

6月に入ってから本当に毎夜、自宅に帰ってから論文を

読み漁り自分が出来る研究を、考えてきました。

まだ骨子の前段階くらいなので、これからですが少しだけ

前進した感じです。

学会には昨年から、『グローバル都市経営学会』には入会して

いたのですが、『事業承継学会』にも入会いたしました。

※一般社団法人 事業承継学会HP

http://www.jsbs.jp/

上の兄2人が父の別々の会社を承継したのを、間近で見て

来たので事業承継は父親の方も、子どもの方も大変なのは

肌感覚で認識しています。

※一番上の兄は、反抗期かと言うくらいもめてましたw

経営学修士(MBA)の研究者として、これからも夜な夜な

学問を追求したいと思います。

↓ 一般社団法人 事業承継学会から送られてきました冊子です

修士論文の骨子がまだ決まらず、かなり出遅れて

おりましたが、ようやく大枠が見えてきました。

事業承継・アントレプレナーは研究したいので変更はない

のですが着地点を、二世経営者以降の経営者が青年部に

入る有用性を考える内容にしました。

6月に入ってから本当に毎夜、自宅に帰ってから論文を

読み漁り自分が出来る研究を、考えてきました。

まだ骨子の前段階くらいなので、これからですが少しだけ

前進した感じです。

学会には昨年から、『グローバル都市経営学会』には入会して

いたのですが、『事業承継学会』にも入会いたしました。

※一般社団法人 事業承継学会HP

http://www.jsbs.jp/

上の兄2人が父の別々の会社を承継したのを、間近で見て

来たので事業承継は父親の方も、子どもの方も大変なのは

肌感覚で認識しています。

※一番上の兄は、反抗期かと言うくらいもめてましたw

経営学修士(MBA)の研究者として、これからも夜な夜な

学問を追求したいと思います。

↓ 一般社団法人 事業承継学会から送られてきました冊子です

Posted by yorozuya at

10:37

│MBA経済学修士への道

全然 修士論文が進んでいません、、、。

2024.6.5

月に1回、合同ゼミがあり5名くらいで進捗状況の確認も含めて

修理論文の発表をするのですが、私だけが全く進んでいません。

テーマを少し変更した事もあるのですが、そもそも論文の書き方を

私が分かっていない事が問題です。

物凄く言葉の定義をしないとダメなようで、例えば

・ファミリービジネスの事業承継

とした場合の定義と、どこの論文から取って来たの一般の

事業承継と何が違うのか。

などそもそも論的な事を、私が分かっていなので焦っています。

しかも事業承継自体が範囲が大きすぎると言われており

私の論文の読み込み不足で、その範囲をまだ絞り切れていません。

一応、2代目から見た事業承継で書く事は決めています。

昨日読んだ論文で

・中小企業経営者の子どもの事業承継意欲*

─意欲を左右する要因と意欲を高める方策─

日本政策金融公庫総合研究所主席研究員 井上考二氏

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/ronbun2208_02.pdf

の論文が面白かったです。

何故、親の会社を継ぐのか!?

日本政策金融公庫さんなので、アンケートの数が2000くらいなので

しっかりしたデータを元に、研究されています。

しかし本当に危ないです。

先月も確か、全然論文が進んでいないとブログで書いたような。

来月には『かなり進みました!』と報告できるように頑張ります。

月に1回、合同ゼミがあり5名くらいで進捗状況の確認も含めて

修理論文の発表をするのですが、私だけが全く進んでいません。

テーマを少し変更した事もあるのですが、そもそも論文の書き方を

私が分かっていない事が問題です。

物凄く言葉の定義をしないとダメなようで、例えば

・ファミリービジネスの事業承継

とした場合の定義と、どこの論文から取って来たの一般の

事業承継と何が違うのか。

などそもそも論的な事を、私が分かっていなので焦っています。

しかも事業承継自体が範囲が大きすぎると言われており

私の論文の読み込み不足で、その範囲をまだ絞り切れていません。

一応、2代目から見た事業承継で書く事は決めています。

昨日読んだ論文で

・中小企業経営者の子どもの事業承継意欲*

─意欲を左右する要因と意欲を高める方策─

日本政策金融公庫総合研究所主席研究員 井上考二氏

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/ronbun2208_02.pdf

の論文が面白かったです。

何故、親の会社を継ぐのか!?

日本政策金融公庫さんなので、アンケートの数が2000くらいなので

しっかりしたデータを元に、研究されています。

しかし本当に危ないです。

先月も確か、全然論文が進んでいないとブログで書いたような。

来月には『かなり進みました!』と報告できるように頑張ります。

Posted by yorozuya at

13:49

│MBA経済学修士への道

2023年の「新設法人」、過去最多の15.3万社 起業年齢は過去最高の平均48.4歳、シニア層に起業拡大/PRTIMES

2024.5.28

2023年(1‐12月)に全国で新設された企業は、2024年4月時点で

15万2860社(前年比7.9%増)判明し、2年ぶりに増加した。2021年の

14.4万社を上回って過去最多を記録し、新たに市場へと参入する企業

の増加が続いている。企業新設時の代表者年齢(起業年齢)は48.4歳

と上昇が続き、過去20年で約3歳高くなった。起業者の高齢化には若年層

や女性のほか、現役を引退したシニア層など多様な世代へ起業への門戸

が開かれていることも要因の一つとなっている。

※PRTIMESより

こう見ると50代での起業も多いのですね。

私は今年49歳なので平均して、私くらいで起業されている方が多いようですね。

※平均48.4歳(速報値)

60歳で仕事を全くしないのなら良いのですが、働く予定なら何か50代でも

今の仕事を糧にして、独立した方が良いと思います。

全ての人が60歳になり、必ず定年になります。

60歳からの人生も長いので、個人的には早めに独立した方が良いと思っています。

※部下だった人が、自分の上司になってしまう可能性もあるので

それにしても20・30代が、それほど増えてないのが不思議ですね。

人口が減っているので、そう考えると横並びくらいなのか。

私は勤め人(サラリーマン時代)では、優秀とは言えない従業員でした。

なので今、私が独立して何とかお仕事を出来ているのである程度の人でしたら

起業は出来ると思っています。

勤め人時代には、色々な人に色々なことを言われていました(苦笑)

今となっては良い思い出です。

2023年(1‐12月)に全国で新設された企業は、2024年4月時点で

15万2860社(前年比7.9%増)判明し、2年ぶりに増加した。2021年の

14.4万社を上回って過去最多を記録し、新たに市場へと参入する企業

の増加が続いている。企業新設時の代表者年齢(起業年齢)は48.4歳

と上昇が続き、過去20年で約3歳高くなった。起業者の高齢化には若年層

や女性のほか、現役を引退したシニア層など多様な世代へ起業への門戸

が開かれていることも要因の一つとなっている。

※PRTIMESより

こう見ると50代での起業も多いのですね。

私は今年49歳なので平均して、私くらいで起業されている方が多いようですね。

※平均48.4歳(速報値)

60歳で仕事を全くしないのなら良いのですが、働く予定なら何か50代でも

今の仕事を糧にして、独立した方が良いと思います。

全ての人が60歳になり、必ず定年になります。

60歳からの人生も長いので、個人的には早めに独立した方が良いと思っています。

※部下だった人が、自分の上司になってしまう可能性もあるので

それにしても20・30代が、それほど増えてないのが不思議ですね。

人口が減っているので、そう考えると横並びくらいなのか。

私は勤め人(サラリーマン時代)では、優秀とは言えない従業員でした。

なので今、私が独立して何とかお仕事を出来ているのである程度の人でしたら

起業は出来ると思っています。

勤め人時代には、色々な人に色々なことを言われていました(苦笑)

今となっては良い思い出です。

Posted by yorozuya at

14:14

│MBA経済学修士への道

「リスキリングはこれからの生存戦略」有識者会議提言/日本経済

2023.5.23

日本のリスキリング(学び直し)のあるべき姿を議論する有識者会議

「日経リスキリングコンソーシアム・アドバイザリーボード」は5月、提言

をまとめた。働き手にキャリア自律を促し、企業の責務として社員の

リスキリングを位置づける内容。関連政策の立案・実行には、政府、企業

労組、大学、自治体など幅広いステークホルダーの連携も求めた。

※日本経済新聞より

私がその『リスキニング』とやらを実践していますが、学ぶ内容と

自身の立場にもよると思います。

経営学修士・MBA(Master of Business Administration)は個人的には

経営者の方には、それほど向かないと思います。

全くの0では無いですが、時間がかかり過ぎます。

私はコンサルの立場に近いので現在、学んでおりますが。

それこそコンサルタント業か、経営者の右腕の立場の方には

MBAは有効だとは思います。

記事にありましたが

『リスキリングで、日本の成長を取り戻すため、以下を提言する』

と何やら学者さんが考えそうなご立派な提言をされいますが

地方の中小企業では、共感できそうな事柄は少なく東京主体で

大企業的な考え方のような気はします。

と言っても経営には正解がなく、私は知識から学ぶ事は大きい

とは考えています。

なので私の仕事が地方の中小企業経営者にとって、有益だと

思いながらお仕事をさせて頂いており、MBAを学んでいます。

リスキニングとまで言わないまでも、90分程度のセミナーは

とても有益だと思います。

なのでもっと国は各経済団体に、セミナー費を計上して欲しいです。

そして私のお仕事も増えると嬉しいです!

※画像 日本経済新聞より

日経リスキリングコンソーシアムは知見を共有、産官学で議論し

日本に適したリスキリングを啓発するプラットフォームを目指し

23年に発足した(写真はアドバイザリーボードのメンバーで左から

後藤、冨山、柳川、浜田、山田の各氏)

この方々なら修理論文なんて、簡単に書けてしまうんでしょうね、、。

日本のリスキリング(学び直し)のあるべき姿を議論する有識者会議

「日経リスキリングコンソーシアム・アドバイザリーボード」は5月、提言

をまとめた。働き手にキャリア自律を促し、企業の責務として社員の

リスキリングを位置づける内容。関連政策の立案・実行には、政府、企業

労組、大学、自治体など幅広いステークホルダーの連携も求めた。

※日本経済新聞より

私がその『リスキニング』とやらを実践していますが、学ぶ内容と

自身の立場にもよると思います。

経営学修士・MBA(Master of Business Administration)は個人的には

経営者の方には、それほど向かないと思います。

全くの0では無いですが、時間がかかり過ぎます。

私はコンサルの立場に近いので現在、学んでおりますが。

それこそコンサルタント業か、経営者の右腕の立場の方には

MBAは有効だとは思います。

記事にありましたが

『リスキリングで、日本の成長を取り戻すため、以下を提言する』

と何やら学者さんが考えそうなご立派な提言をされいますが

地方の中小企業では、共感できそうな事柄は少なく東京主体で

大企業的な考え方のような気はします。

と言っても経営には正解がなく、私は知識から学ぶ事は大きい

とは考えています。

なので私の仕事が地方の中小企業経営者にとって、有益だと

思いながらお仕事をさせて頂いており、MBAを学んでいます。

リスキニングとまで言わないまでも、90分程度のセミナーは

とても有益だと思います。

なのでもっと国は各経済団体に、セミナー費を計上して欲しいです。

そして私のお仕事も増えると嬉しいです!

※画像 日本経済新聞より

日経リスキリングコンソーシアムは知見を共有、産官学で議論し

日本に適したリスキリングを啓発するプラットフォームを目指し

23年に発足した(写真はアドバイザリーボードのメンバーで左から

後藤、冨山、柳川、浜田、山田の各氏)

この方々なら修理論文なんて、簡単に書けてしまうんでしょうね、、。

Posted by yorozuya at

17:39

│MBA経済学修士への道

大学院(MBA)の全体ゼミが始まっています

2024.4.5.13

先月からですが、メンバー全体でのゼミが始まっています。

個別では毎週やっているのですが、全体でもゼミは月1回開催しています。

趣旨は周りの人の進捗状況を見て、自分にハッパをかけるのが目的にはなっています。

5名のゼミなのですが私が一番遅いです、、。

ご自身の仕事を修士論文に、されている方が3名おられその方々は今にも

論文が書けるのではと思います。

私はテーマを変更したり、先行研究を読んでいると興味が湧いて論文の内容に

集中してしまっている事が多く、自身の研究がまだ定まっていません。

ファミリー企業における事業承継をアントレプレナーシップの観点から研究したい

とは思っているのですが、自分の仮設がまだ明確になっておらず。

ここ最近読んだ論文で面白かったのは、三井逸友氏(2015.8)の

『企業家・後継者の能力形成と事業承継』

https://shokosoken.or.jp/shokokinyuu/2015/08/201508_2.pdf

特に興味深かったのはP27

『とかくひ弱になりがちな後継者を異なる環境に置き他人の釜の飯を食わせ組織生活

を経験させること自体に意味をおく考えもある。しかし安田・許(2005)では、他社勤務

経験の有無は企業のその後のパフォーマンスに有意な影響を与えていないと指摘されている』

私も経営者の家庭で育ったので、後継者は学校を出た後どこかで1度就職をして親の

会社に入ると思い込んでましたが意味があまりない。との論文結果もあるのは驚きでした。

確かにビックモータの息子さんや、大塚家具の娘さんもなまじ武者修行的な経験で

成功されたので『親の会社でも私は優秀なんだ』と思っていたのかも知れませんね。

勤め人(サラリーマン)の経験は、それほど経営者には必要ないように私も思います。

当然、業種業態にもよりますが例えば学生終わりで、父親から500万くらいのお金を

息子に渡して『このお金で何か起業をしなさい』と言って、社会勉強をさせた方が良い

かと私は思っています。

青年部の時に起業者の人は、勤め人の経験をされてない方が多かったです。

※勤め人は無理だろうな~と言う人が、多かった感じでしたが。

知識を得る事は本当に楽しいです。

事業承継の内容は本当に奥が深く、100社あれば100通りの問題があるのは分かっています。

ただそれでも学問として何か、出来る事がないかとも思っています。

今月中にはある程度、仮設をたててヒアリングシートを作りたいと思っています。

寝不足の日が続きそうです、、、。

先月からですが、メンバー全体でのゼミが始まっています。

個別では毎週やっているのですが、全体でもゼミは月1回開催しています。

趣旨は周りの人の進捗状況を見て、自分にハッパをかけるのが目的にはなっています。

5名のゼミなのですが私が一番遅いです、、。

ご自身の仕事を修士論文に、されている方が3名おられその方々は今にも

論文が書けるのではと思います。

私はテーマを変更したり、先行研究を読んでいると興味が湧いて論文の内容に

集中してしまっている事が多く、自身の研究がまだ定まっていません。

ファミリー企業における事業承継をアントレプレナーシップの観点から研究したい

とは思っているのですが、自分の仮設がまだ明確になっておらず。

ここ最近読んだ論文で面白かったのは、三井逸友氏(2015.8)の

『企業家・後継者の能力形成と事業承継』

https://shokosoken.or.jp/shokokinyuu/2015/08/201508_2.pdf

特に興味深かったのはP27

『とかくひ弱になりがちな後継者を異なる環境に置き他人の釜の飯を食わせ組織生活

を経験させること自体に意味をおく考えもある。しかし安田・許(2005)では、他社勤務

経験の有無は企業のその後のパフォーマンスに有意な影響を与えていないと指摘されている』

私も経営者の家庭で育ったので、後継者は学校を出た後どこかで1度就職をして親の

会社に入ると思い込んでましたが意味があまりない。との論文結果もあるのは驚きでした。

確かにビックモータの息子さんや、大塚家具の娘さんもなまじ武者修行的な経験で

成功されたので『親の会社でも私は優秀なんだ』と思っていたのかも知れませんね。

勤め人(サラリーマン)の経験は、それほど経営者には必要ないように私も思います。

当然、業種業態にもよりますが例えば学生終わりで、父親から500万くらいのお金を

息子に渡して『このお金で何か起業をしなさい』と言って、社会勉強をさせた方が良い

かと私は思っています。

青年部の時に起業者の人は、勤め人の経験をされてない方が多かったです。

※勤め人は無理だろうな~と言う人が、多かった感じでしたが。

知識を得る事は本当に楽しいです。

事業承継の内容は本当に奥が深く、100社あれば100通りの問題があるのは分かっています。

ただそれでも学問として何か、出来る事がないかとも思っています。

今月中にはある程度、仮設をたててヒアリングシートを作りたいと思っています。

寝不足の日が続きそうです、、、。

Posted by yorozuya at

12:26

│MBA経済学修士への道

連休中の論文作成

2024.5.5

連休中は修士論文の研究をしています。

幸いに図書館は人がすくなく、研究がはかどります。

ですが図書館は誘惑も多く、論文に全く関係ない本に目が

いってしまいます、。

大学の時は文学部で、教職課程の授業も出ており、ダブル

スクール状態でしたので、月~土まで大学の授業に出ていて

大学の図書館では、よく勉強はしていました。

しかし知らない事を知る事が好きな性格なので、図書館は私

としては、勉強に集中できない場所だと今回理解できました。

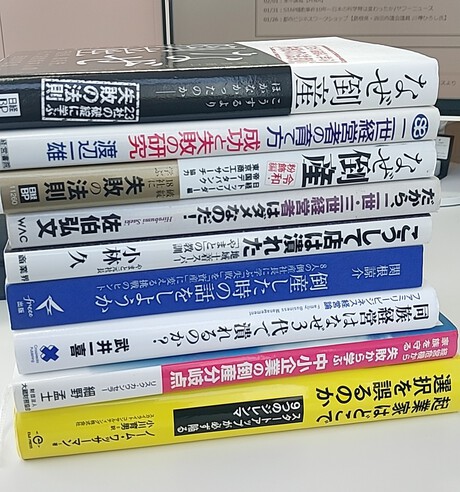

↓の本など、私としてはとても興味深いです!

ちなみに漫画も置いていて『ゴールデンカムイ』『21世紀少年』も

読んでしまいました(時間を取られるので、借りて帰ります)

連休中は修士論文の研究をしています。

幸いに図書館は人がすくなく、研究がはかどります。

ですが図書館は誘惑も多く、論文に全く関係ない本に目が

いってしまいます、。

大学の時は文学部で、教職課程の授業も出ており、ダブル

スクール状態でしたので、月~土まで大学の授業に出ていて

大学の図書館では、よく勉強はしていました。

しかし知らない事を知る事が好きな性格なので、図書館は私

としては、勉強に集中できない場所だと今回理解できました。

↓の本など、私としてはとても興味深いです!

ちなみに漫画も置いていて『ゴールデンカムイ』『21世紀少年』も

読んでしまいました(時間を取られるので、借りて帰ります)

Posted by yorozuya at

13:15

│MBA経済学修士への道

論文を読み漁っています

2024.5.1

修士論文のテーマを変更した事に伴い自分の研究したい内容が

少し変わってしまいました。

そこでまずは先行研究を学ぶべく、過去の論文データを集めて

読みふけっています。

その中で、興味深い論文を見つけました。

中村嘉雄氏(芸術文化観光専門職大学)

https://at-hyogo.repo.nii.ac.jp/records/2000010

商工会における事業承継の支援について

―承継時期と経営革新の効果に関する検証―

2019年まで兵庫県商工会連合会の職員だった方で

他にも商工会に関する論文を書かれています。

論文の中では『可能な限り若い段階で事業承継を行うことが

成功の一要因になることがわかった』と記載されています。

個人的には私も同意見で、50歳を超えてしまうと自身の体力面と

親が高齢だと時代に合わない、経営をしてしまうリスクがあります。

※70歳を超えると、時代に合わないリスクが高いと思います。

現・経営者は事業を承継した上で、失敗やトラブルなどがあった場合

のみ、助けに行くスタンスで早い段階で承継してしまった方が

従業員にもメリットがあると思います。

私の父は50代前半で体が悪くなり、上の兄2人に別々の事業を

承継しましたが、父が健康なら事業承継は難しかったと思います。

趣味もプライベートの友人も父は居なかったので、経営から外れると

やる事が無かったと思います。

※闘病生活が13年ありましたが、趣味はこれと言って無かったです。

先行研究を調べるのは、本当に面白いです。

連休後半は、論文漁りで終わると思います。

修士論文のテーマを変更した事に伴い自分の研究したい内容が

少し変わってしまいました。

そこでまずは先行研究を学ぶべく、過去の論文データを集めて

読みふけっています。

その中で、興味深い論文を見つけました。

中村嘉雄氏(芸術文化観光専門職大学)

https://at-hyogo.repo.nii.ac.jp/records/2000010

商工会における事業承継の支援について

―承継時期と経営革新の効果に関する検証―

2019年まで兵庫県商工会連合会の職員だった方で

他にも商工会に関する論文を書かれています。

論文の中では『可能な限り若い段階で事業承継を行うことが

成功の一要因になることがわかった』と記載されています。

個人的には私も同意見で、50歳を超えてしまうと自身の体力面と

親が高齢だと時代に合わない、経営をしてしまうリスクがあります。

※70歳を超えると、時代に合わないリスクが高いと思います。

現・経営者は事業を承継した上で、失敗やトラブルなどがあった場合

のみ、助けに行くスタンスで早い段階で承継してしまった方が

従業員にもメリットがあると思います。

私の父は50代前半で体が悪くなり、上の兄2人に別々の事業を

承継しましたが、父が健康なら事業承継は難しかったと思います。

趣味もプライベートの友人も父は居なかったので、経営から外れると

やる事が無かったと思います。

※闘病生活が13年ありましたが、趣味はこれと言って無かったです。

先行研究を調べるのは、本当に面白いです。

連休後半は、論文漁りで終わると思います。

Posted by yorozuya at

15:23

│MBA経済学修士への道

1年生のビジネスワークショップ(外部講師)の授業に出て来ました。

2024.5.1

2年生はビジネスワークショップの講義は無いのですが

担当教授に言って先週、参加させてもらいました。

大体、昨年講義された方が今年も、来られるようなのですが

前期は3名ほど変わっており、その1人である大場正樹さんの

授業を受けて来ました。

株式会社ゼロックスHP

大場様は診断士の資格を持たれており、製造業・卸売業の

経営に特化した、コンサル事業をされておられます。

最近出されたご著書のテーマ、脱酸素経営について

前半はお話しして頂きました。

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4478118752

そもそも『炭素』とは? のお話しからして頂き、私も脱炭素の

テーマで講演をお手伝いしていましたが、大変勉強になりました。

1つひとつ、しっかり学んだうえで講演テーマをご紹介していくべく

MBAで学んでいます。

また脱酸素のテーマにご興味がございましたら、お気軽に

ご相談ください。

2年生はビジネスワークショップの講義は無いのですが

担当教授に言って先週、参加させてもらいました。

大体、昨年講義された方が今年も、来られるようなのですが

前期は3名ほど変わっており、その1人である大場正樹さんの

授業を受けて来ました。

株式会社ゼロックスHP

大場様は診断士の資格を持たれており、製造業・卸売業の

経営に特化した、コンサル事業をされておられます。

最近出されたご著書のテーマ、脱酸素経営について

前半はお話しして頂きました。

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4478118752

そもそも『炭素』とは? のお話しからして頂き、私も脱炭素の

テーマで講演をお手伝いしていましたが、大変勉強になりました。

1つひとつ、しっかり学んだうえで講演テーマをご紹介していくべく

MBAで学んでいます。

また脱酸素のテーマにご興味がございましたら、お気軽に

ご相談ください。

Posted by yorozuya at

13:29

│MBA経済学修士への道

修士論文のテーマを変更します

2024.4.17

大学院の2年目に入り、ゼミが始まっています。

担当の先生と概容について、話し合っているのですが

『失敗』の定義が難しいとの事です。

個人的には会社が潰れるか、その人のポジションを

失ってしまうかと、定義していましたがそれでも失敗は

難しいとの事でした。

ただ後継経営者をテーマにした、内容にはしたいと

思っています。

今まで通り、失敗事例の研究もしつつ失敗だけに

こだわらず広く、二世経営者の研究をしたいと思います。

テーマをどうしたものか。

著書もかなり購入済みで、勉強にはなっていますが、、。

大学院の2年目に入り、ゼミが始まっています。

担当の先生と概容について、話し合っているのですが

『失敗』の定義が難しいとの事です。

個人的には会社が潰れるか、その人のポジションを

失ってしまうかと、定義していましたがそれでも失敗は

難しいとの事でした。

ただ後継経営者をテーマにした、内容にはしたいと

思っています。

今まで通り、失敗事例の研究もしつつ失敗だけに

こだわらず広く、二世経営者の研究をしたいと思います。

テーマをどうしたものか。

著書もかなり購入済みで、勉強にはなっていますが、、。

Posted by yorozuya at

13:17

│MBA経済学修士への道